優秀な人材を育成し、定着させるためには、社内の教育制度の拡充は欠かせません。

人材への投資は、売上を上げるために必要とも言えますが、今回は資格所得費用など従業員の学費を会社が負担する場合の税務処理はどのように扱われているのかをお話したいと思います。

最後までご覧いただければと思います。

-

もくじ

-

1.従業員の学費、資格取得費負担の税務処理とは?

-

2.給与課税とならないための3つのポイント

-

3.課税・非課税になる支払いの条件

-

4.負担するにあたり注意すること

-

5.まとめ

1.従業員の学費、資格取得費負担の税務処理とは?

従業員の資格取得費や、取得のためにかかったセミナー受講料、教材費を会社が支援する方法には2つがあります。

①経費にする

②「給与所得者の特定支出控除」を適用する

しかしながら、対象となる場合とならない場合があるので、注意が必要になります。

2.給与課税とならないための3つのポイント

資格は、会社の業務遂行上必要な場合であっても、その資格自体は個人に帰属するものです。

会社がその資格取得のための費用を負担したときは、その社員に対して負担額に相当する経済的利益を与えたことになります。ですので、本来ならば給与として源泉徴収の対象となります。

従業員の場合、「給与」は企業にとって経費となりますが、本人にとっては所得税や住民税の負担になります。

また、役員の場合、給与は経費(損金)とならないため、注意が必要です。

このように資格取得や学費は、本来ならば給与として課税されますが、その場合、対象者にとっても、企業にとっても負担となってしまう可能性が高いです。その会社が負担した費用が次のいずれにも該当する場合は、給与課税はしなくてもよい事になってます。

- ①その資格等がその会社の業務遂行上必要であること

- ②その資格等がその社員としての職務に直接必要であること

- ③その費用負担が資格取得費用として適正な金額であること

3.課税・非課税になる支払いの条件

また非課税、課税になる3つのポイントがあります。

①通常の給与に加算するもの

支給される学費等で非課税になるものは、通常の給与に加算して支払われた場合です。

本来、支給すべき給与の額を減額して、それに相当する金額を学資金として支給する場合は、給与として課税されますので注意が必要です。

②役員や従業員の家族に支払われるもの

役員や従業員の家族に支払われる学資金については、原則として給与に該当し給与課税の対象となるため注意が必要です。

③特別な関係がある人への支給は一定の条件がある

学資金の支給を受ける“従業員”が、経営者の親族などに該当し、給付する人と支給される人が特別な関係である場合でも、学資金の給付が特別な関係者のみを対象としていなければ、原則として非課税として差し支えないとされています。

4.負担するにあたり注意すること

会社や事業主が従業員の研修費用や資格取得費用を負担する場合に注意することは以下の2つです。

1.研修や資格取得の費用の内容が分かるものを残す

研修や資格取得のために掛った費用が仕事で必要なものであることが後からでも分かるように研修の案内や資格の内容が分かる資料を残しておくこと。

2.補助制度は給与となる

研修費用や資格取得費用の半分を会社や事業主が負担するような補助制度の場合は、給与として取り扱う必要があります。補助制度の場合、その補助が研修費用や資格取得費用となったかを確認することができないからです。

5.まとめ

会社や事業成長のためにも、また従業員のモチベーションの向上、継続的勤務を促すためにも、最適な方法で、資格取得、研修受講の負担をするのが望ましいでしょう。

単に学資金名目で支給しただけでは課税の対象となりますので、

「業務遂行上直接必要な技術や知識、資格取得のための費用等」に該当しているかどうか判断が必要です。

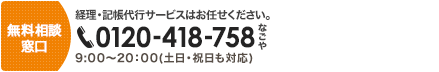

仕訳に関してのお悩みがございましたら弊社にご相談ください。

貴社の「困った!」ことを詳しくお聞きし、業務改善のご提案等をさせて頂いております。

経理に関することや源泉徴収税の控除を含む給与計算、各種代行業務や、クラウドソフト導入のご提案などもさせていただいております。

気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。→名古屋記帳経理代行サポート

また次回、お会いしましょう!最後までご覧いただきありがとうございました。